みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。

Jindyです。

その波、本当に“ただの上下”だと思っていませんか?

「株価は上がるか下がるか、結局は運しだい」――そんなモヤモヤを抱えたまま画面を閉じた夜はありませんか?

本稿を読み終えたとき、あなたの目に映るチャートは “未来を映す3Dホログラム” へと姿を変えます。エリオット波動という古典理論を、会計・投資工学・確率論のレンズで再構築し、“使えるツール”として蘇らせるからです。

▼ このブログで得られる3つのマスターキー

- フラクタル・レンズ

波を五つの推進+三つの修正に分解し、月足から1分足まで同時に透視する方法 - ダブルエントリー思考

貸借対照表の循環と価格波動の循環を重ね合わせ、企業価値の“本流”と株価の“表流”を同時に読む技術 - 確率論的セーフティネット

主観的な波カウントをベイズ更新とボラティリティ閾値で数値管理し、致命傷を防ぐリスク設計

▼ 本文の3セクションで掘り下げるポイント

- セクション1:歴史と哲学

エリオットが見た“群衆心理のフラクタル”と、そのロマンと危うさ - セクション2:実務への応用

決算・減損・金利サイクルと波動周期を重ね、キャッシュフローと価格の“位相差”を利益に換える手順 - セクション3:限界と補完

カウントの主観性をどう数値化し、イベントドリブンで現実チェックをかけるか

読み終えた瞬間、あなたは「波を見る目・数字を読む耳・リスクを測る皮膚感覚」という三位一体のセンサーを装備する――それが本稿の約束です。

目次

歴史と哲学――相場の波を見つめた“会計士”の直感

自然界から発見された「価格の言語」

エリオット波動理論の創始者、ラルフ・ネルソン・エリオットは、実は投資の専門家ではなく、職業会計士でした。1930年代、病気療養中に彼が取り憑かれたのは、株価の“規則的な動き”への違和感でした。市場が単なるランダムウォークであるならば、なぜ幾度も似たような動きを繰り返すのか――この問いに彼は直感で挑み、何千ものチャートを繰り返しなぞりながら、やがて驚くべきパターンに気づきます。

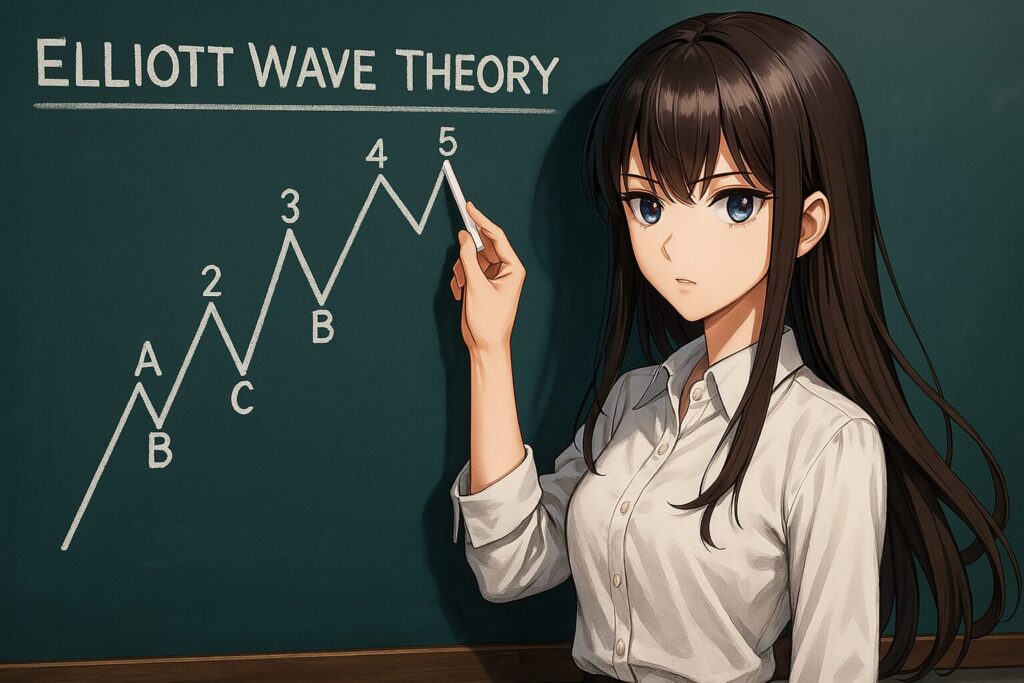

それが「5つの推進波と3つの修正波」という基本構造。そしてこの8つの波が一つの“完全波動”を形成し、それがさらに大きな波の一部となり、またその中にも小さな波が宿っている。まるでシダ植物のように自己相似を繰り返すフラクタル構造が、彼の目には価格のなかに浮かび上がったのです。

重要なのは、これが単なる統計的な反復ではなく、「人間の群衆心理が集団的に表出するリズム」としてとらえられていたことです。エリオットにとって、株価チャートは自然現象であり、人間の心理的な興奮と恐怖が交互に現れる波形は、まるで自然が書いた楽譜のように感じられたのです。

波動の階層性――時間を超えて繰り返す“自己相似”

エリオット理論のもう一つの核心は、「時間軸を問わず、同じパターンが現れる」という構造です。これがいわゆるフラクタル性であり、月足チャートに見える上昇5波も、実は週足レベルではより細かな波に分解できる。そして日足、時間足、分足と、どこまでズームインしても基本構造が崩れない。

これは単なるチャート読みのトリックではありません。むしろ、この考え方は企業会計にも通じています。たとえば、親会社の連結決算の背後には、子会社・孫会社の財務諸表が組み込まれており、それらを分解・統合しながら全体像を読み解く力が必要です。つまり、フラクタルな見方は“全体と部分”を行き来する知性なのです。

このように、エリオット波動は「どの時間軸で見ても構造が保たれる」ことによって、市場の“今”だけでなく“これから”や“かつて”も一貫して捉えられる視座を提供します。これは過去の決算書を現在の株価にどう織り込むか、という投資判断にも通じる洞察です。

群衆心理と“飽和点”という神話

エリオット波動の最も哲学的な側面は、「波の終点は価格ではなく、心理の限界点である」という考え方です。たとえば第5波の終盤、価格は上昇を続けていても、出来高が減り、相場に熱気だけが残るような場面があります。そこではすでに“買い手のエネルギー”が枯渇し始めており、形だけの上昇が続いているように見える。このような“心理的飽和”の瞬間が、真のトレンド転換の兆候だと、エリオットは主張しました。

しかし、それは同時に理論の脆さでもあります。心理の飽和点とは明確な数値ではなく、観察者の主観に大きく左右されるからです。つまり、波動理論は科学というより芸術に近い。しかしだからこそ、観察者の“感性”が磨かれれば磨かれるほど、他の誰にも見えていないシグナルがチャートの中に浮かび上がるようになるのです。

エリオットは言いました。「市場はニュースに反応するのではない。市場の波が先に動き、ニュースはそれに後からついてくるのだ」と。もしかしたら彼は、価格の先にある未来の“心理地図”を、誰よりも先に読み取ろうとした最初の投資家だったのかもしれません。

実務への応用――“価格の波”と“会計の流れ”を重ねるという発想

キャッシュフローと価格波動の“ズレ”を読む

エリオット波動理論を真に活かすには、チャートの模様だけで満足してはいけません。重要なのは、実体経済や企業のファンダメンタルズとの“位相差”を見つけること。たとえば、企業のキャッシュフローが徐々に改善しているのに、株価はまだ横ばい、あるいは調整局面(第2波)にある――これは絶好の仕込みどきです。

この“実態の流れ”と“市場の感情”の間にズレが生じる瞬間は、波動理論とファンダメンタルズが交差するポイントです。ここで波動分析は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)モデルのような理論価格ではなく、「市場がいつその価値に気づくか」というタイミングの洞察を与えてくれます。つまり、DCFが“何が正しい価格か”を教えるなら、エリオット波動は“いつその価格に到達しそうか”を教えてくれるわけです。

特に注目すべきは、第3波の入り口です。このタイミングでは、すでに初動の第1波で市場が動き始めており、第2波で一度冷静さを取り戻したところで、**明確な材料(例:決算、M&A、業績上方修正など)**によって市場が本格的に反応し始めます。この瞬間に乗れるかどうかが、リターンの大半を決めると言っても過言ではありません。

減損、会計イベントと“C波”の関係

逆に、波動理論はリスクの前兆を読むツールとしても非常に有用です。たとえば、株価が第B波で一時的に反発し、“一安心ムード”が漂っているとき。実際には企業の内部で会計的なストレス――例えば将来キャッシュフローの悲観的見通しや、のれんの回収不能リスク――が高まっている場合があります。IFRS(国際財務報告基準)では、のれんの減損テストが定期的に行われ、結果が大幅な減損として現れると、それはまさに“第C波のトリガー”になる可能性があります。

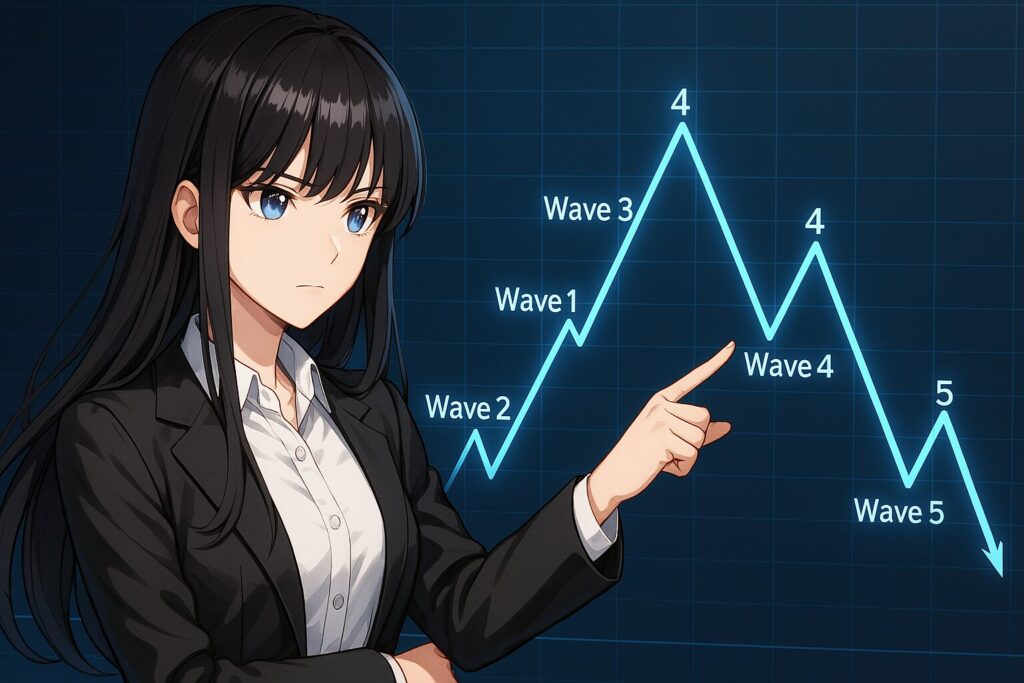

このように、会計イベントはしばしば“波の終わり”ではなく“新たな波の始まり”を告げます。波動理論的に見ると、修正波(ABC)の中のC波は最も深く、勢いも強い傾向があります。つまり、すでに悪材料が出尽くしたと思われる場面でも、まだ“もう一段”があるかもしれない。この読みを事前に持てるかどうかで、損失回避の精度が格段に上がるのです。

波動で見る“資本コスト”のリズム

もう一歩踏み込むと、波動理論はマクロ環境と個別株の評価モデルをつなぐ橋にもなります。たとえばWACC(加重平均資本コスト)は金利や株主要求リターンによって変動しますが、その変化が価格にどう波及するかは、一様ではありません。WACCが下がる局面で第3波が始まると、割引率の低下とトレンド上昇が共鳴し、バリュエーションが“乗数的”に跳ね上がることがあります。

この現象はDCFモデルでは“割引率の敏感度”として表現されますが、波動理論ではそれが投資家の集団心理による買い圧力として増幅される。つまり、モデル上の理論価格上昇以上に、実際の株価が急上昇する場面が出てくるのです。逆に、WACCが上がる局面での第C波入りは、投資家の心理的逃避行動と合わせて“下げが下げを呼ぶ”展開を生み出します。

さらに、ポートフォリオ設計にも応用できます。すべての保有銘柄が同じ波動段階にいると、市場が転換点を迎えたとき、一斉に逆風を受けます。そこで、波動階層が異なる銘柄(例えば第1波に入ったばかりの銘柄と、第5波終盤の銘柄)を組み合わせることで、リスク分散とタイミング分散が同時に図れる“波の調律”が可能になります。これは単なる業種分散やPER分散とは異なる、時系列的なヘッジ戦略です。

価格と会計データのあいだに「ズレ」があるからこそ、波動は存在します。そして、そのズレの発生源を見極めることで、私たちは単なるパターン認識者ではなく、“価値と価格のリズムを翻訳する人”になれるのです。

限界と補完―“主観の罠”を数値で制御する技術

なぜ波カウントは人によって違うのか?

エリオット波動が魅力的である一方で、「誰が数えても同じになるわけではない」という重大な課題を抱えています。これが俗に言う“主観性の罠”です。

同じチャートを見ても、ある人は「第3波の真っただ中」と言い、別の人は「第5波が終わった直後」だと主張する。なぜそんな違いが生まれるのか?

その原因は、エリオット波動が“数字ではなく感覚”で構成されているからです。推進波と修正波の見分けも、フィボナッチ比率の当てはめも、結局は後づけになりがちで、「見ようと思えば、そう見えてしまう」構造になっています。これは、チャート分析全般が抱える限界ですが、とりわけエリオット波動はその影響を強く受けやすい。つまり、観察者の意図や期待が波のカウントに反映されてしまうのです。

このような“願望バイアス”を排除しないまま使い続けると、波動理論は予言の道具ではなく、都合のいい解釈ツールとして堕落します。では、どうすればこの主観性を制御し、実務に耐える分析ツールに進化させられるのか?次の3つの補完アプローチが鍵となります。

“数値フィルター”を設けて曖昧さを排除する

第一の補完策は、「波の発生に必要な数値的閾値」をあらかじめ定義しておくことです。たとえば、波を構成するには最低でも「直前のトレンドに対して38.2%以上の戻しが必要」あるいは「平均的なボラティリティ(ATR)の1.5倍以上の値幅があったときのみカウント対象とする」といったルールを設けます。

こうすることで、「これは波なのかノイズなのか」と悩む時間を減らし、システム的・客観的に波の発生を認識できるようになるのです。また、こうした閾値は相場のボラティリティによって動的に調整することもできます。極端なレンジ相場では判定基準を厳しくし、トレンドが強いときは緩和する――このような“ボラティリティ連動型の波判定”は、テクニカル分析に精密さを持たせるうえで有効です。

“確率論的カウント”で複数シナリオを管理する

第二の補完策は、エリオット波動を**「一つの正解を見つけるツール」から「複数の可能性を管理するツール」へと認識を転換すること**です。

たとえば、「現在の相場は第3波の可能性が70%、しかしオルタナティブとして第B波の継続である可能性が30%ある」といったように、シナリオごとに確率を割り振ります。そして新しい価格動向や出来高、イベント情報が出るたびに、その確率をベイズ的に更新していくのです。

これはエリオット波動をトレードの“羅針盤”ではなく、“天気予報”のように使う方法と言えるでしょう。つまり、「雨が降る可能性が70%なら傘を持つ」という意思決定と同じで、「第3波の可能性が高いならポジションを厚めに取る」という判断が合理的になるわけです。

重要なのは、どのシナリオが“正しいか”ではなく、その都度、最も確率の高い道筋に資金を配置するという姿勢。これによって、“波カウントが間違っていたから損をした”という状況が減り、戦略的なリスクマネジメントが可能になります。

“イベント・アンカー”で波カウントに客観性を与える

第三の補完策は、波動カウントのタイミングを“イベント”に連動させるというアイデアです。たとえばFOMC、日銀会合、企業決算、インフレ統計など、マーケットが明確に反応する時間軸があらかじめ決まっているイベントを利用して、波カウントの正否を検証する“アンカー”にするのです。

具体的には、FOMC前後の動きで明確な推進波が出た場合は、それを第1波と認定し、次の雇用統計までの動きが第2波(調整)になるかどうかを確認する――といったように、時間軸をあらかじめ区切っておくことで、カウントの恣意性を抑えることができます。

また、イベント結果がカウントシナリオと逆行した場合は、その時点で即座に分析をリセットするルールを設けることで、「損切りの儀式化」が可能になります。これは心理的にも重要な意味を持ち、“負けた分析”を潔く手放すためのメンタル装置として機能します。

エリオット波動の弱点は“人間的”であることですが、だからこそ、それを補完するための数値・確率・イベントという“三本の柱”を設計することで、最も“実戦的”なツールに変わる可能性を秘めています。波を読むという行為は、未来を予測することではなく、未来に起こりうる形を複数想定し、そのどれに身を置くかを選び続けることなのです。

結論 ― 波を読むということは、自分を知るということ

エリオット波動理論は、単なるチャートの模様ではありません。それは、人間の感情が形を持って現れた「心の地図」です。恐怖、欲望、安心、過信――あらゆる心理の波が、市場という海のうねりとなって可視化されている。だからこそ、波を読むという行為は、他人の感情を理解することであり、同時に自分自身の内面を見つめる行為でもあります。

相場で最も難しいのは、「買うこと」でも「売ること」でもなく、「何もしないこと」。嵐のような調整波のなかで、焦らず、惑わず、自分の波を待てるか。

この力を身につけたとき、あなたはもう“情報に流される投資家”ではなく、“リズムに乗る奏者”になっています。

エリオット波動は完璧な理論ではありません。けれど、不完全だからこそ人間に似ている。そしてその不完全さを補いながら、少しずつ“波を見る目”を育てていく過程にこそ、投資家としての成熟が宿るのです。

未来は誰にも予測できません。けれど、波のリズムに耳を澄ませれば、市場が今、何を感じているのかが見えてくる。

そのとき初めて、あなたの投資は“勝つか負けるか”のゲームを超えて、**「美しく波を乗りこなす術」**へと昇華していくのです。

それは、まるで人生そのもののように。

深掘り:本紹介

もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。

『エリオット波動入門 – 相場の未来から投資家心理までわかる』

全米テクニカルアナリスト協会のアワード・オブ・エクセレンス賞を受賞した、エリオット波動理論の教科書的存在。

相場がフィボナッチ数列に基づいて動く仕組みや、投資家心理との関連性を解説しています。

『あなたのトレード判断能力を大幅に鍛える エリオット波動研究』

エリオット波動をトレードに活かす方法を、基礎知識から波動のカウント、進路想定、売買ポイント、損切りポイントの設定まで、実践的に解説しています。

『魔術師たちのトレーディングモデル テクニカル分析の新境地』

マーケット関係者や個人投資家に向けて、実績に裏付けされた投資パフォーマンス改善のツールを紹介。

エリオット波動を含むテクニカル分析の新しいアプローチが学べます。

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 – 投資で生き残るための普遍の真理』

短期売買における普遍的な真理や、相場に対する真剣な姿勢、検証する姿勢、資産管理方法など、エリオット波動と併せて学ぶことで、トレードスキルの向上が期待できます。

それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=13233820&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1239%2F9784775971239.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21417197&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1954%2F9784775991954_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=10964529&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9391%2F93910336.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=15961834&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1604%2F9784775971604.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す