みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。

Jindyです。

その売上、本当に信じていいの?

オルツ(証券コード260A)の売上過大計上疑惑に興味津々の皆さん、こんにちは!

この記事では、今話題のオルツの売上過大計上疑惑をわかりやすく深掘りします。

読むことで得られるポイントは以下の通りです:

- オルツとはどんな会社で、何が問題になっているのかがわかる

- なぜ企業は粉飾に走るのか、その裏側の企業心理や制度的な要因が理解できる

- 粉飾せずに誠実に経営・上場するために必要な考え方や取り組みが見えてくる

以上の知識を身につければ、投資の参考になるだけでなく、企業と向き合う視点もぐっと養われます。

なお、最近の生成系AIブームの追い風もあり、オルツの「AI GIJIROKU」は大きな注目を集めていました。

企業内での議事録作成をAIで自動化するというサービスコンセプトは、投資家だけでなく多くのビジネスパーソンの興味を引いていたのです。

まずオルツについて簡単におさらいしましょう。オルツは「Personal Artificial Intelligence(P.A.I.)」を掲げるAIベンチャーで、議事録自動作成サービス「AI GIJIROKU」などを展開しています。

AI GIJIROKUは会議内容を自動でテキスト化・要約するサービスで、多忙なビジネスパーソンの業務効率化に期待が集まっています。

同社は2020年1月に「AI GIJIROKU」のサービス提供を開始しており、2025年1月には利用企業数が9,000社を突破するなど注目度が非常に高まっていました。

同年10月に東証グロース市場へ上場したばかりで、急成長株として期待されていた矢先の出来事でした。

オルツ粉飾事件の詳細と何が問題か

しかし、2025年4月25日に衝撃の発表がありました。

当社取締役会は、証券取引等監視委員会の調査をきっかけに、「AI GIJIROKU」の一部販売パートナー経由で計上した売上について、本来サービスが利用されていないにもかかわらず計上された可能性があると認識したため、独立した第三者委員会を設置し第1四半期決算の発表を延期すると発表したのです。

オルツはこのお知らせの中で、株主や投資家などステークホルダーへの多大なご心配・ご迷惑を深くお詫びしました。

今回指摘されたのは、具体的には「有料アカウントが実際には利用されていないのに売上が過大に計上されている可能性」です。

つまり、帳簿上は売上が立っているが、実際のサービス提供が伴っていない取引が混じっていた疑いがあります。

まさに株主や投資家が期待する「利益」とはかけ離れた状況で、企業の実態に対する信頼を揺るがしかねません。

なお、オルツ自身もまだ調査中で、結論を急いではいません。

第三者委員会には弁護士や公認会計士など利害関係のない専門家が名を連ね、透明性の高い調査が進められています。

調査報告書を受領し次第、速やかに公表する方針を示しています。

最終報告では原因究明と再発防止策の提言が行われる予定です。

なぜ粉飾は起こるのか?(企業心理と構造的要因)

オルツのケースに限らず、粉飾決算が起こる背景には企業側のプレッシャーや心理的要因、さらには制度的・構造的な事情があります。

主な理由を見てみましょう。

- 成長へのプレッシャー:

新規上場企業は投資家の期待に応えるため、売上・利益の伸びが求められます。

特に東証グロースのような市場では業績目標へのプレッシャーが強く、「実績を示したい」という動機が働きがちです。

上場直後の企業は株価も追い風となるため、経営陣はなおさら投資家を裏切るわけにいかない状況になります。 - 心理的な甘えと合理化:

経理担当や経営者は「ちょっとくらいならいいか」「監査ではここはほとんど見られないだろう」といった甘い考えを抱きやすいものです。

いざ目標に達していないと、皆ついつい「このくらいならバレないだろう」と自分に言い訳してしまうものですよね。

しかし、その一線を越えてしまうと、見えないはずの不正が時間とともに膨らんで取り返しがつかなくなる危険があります。 - 内部統制・監査体制の不十分さ:

スタートアップやベンチャー企業では組織が小規模で、経理・監査の仕組みが未成熟な場合があります。

たとえば、オルツのような比較的新興のAI企業では内部監査部門がまだ整っていなかったり、社内の牽制機能が不十分かもしれません。

経理担当者や監査法人との距離感によっては、不正に気づくチャンスが巡ってこないこともあります。 - 決算書の構造的特徴:

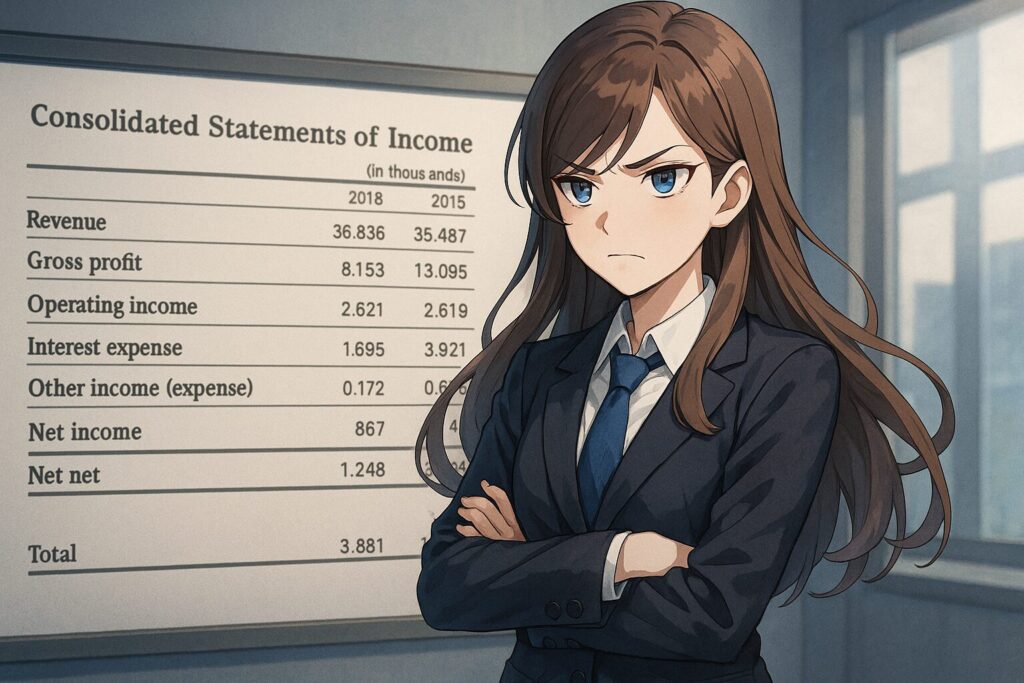

ある専門家は「決算書には必ず作成者の意図が込められる」と指摘し、このような構造的な理由で粉飾しやすい面があると述べています。

つまり、決算書は経営者の見せたい姿を映しやすく、利益を上乗せする余地が生まれやすいのです。

いったん数字を操作してしまうと、その歪みが他の数値にも影響し、連鎖的に問題を引き起こします。 - 報酬や評価との連動:

経営者や社員の報酬や評価が業績に連動していると、短期的な数字達成への圧力が高まります。

特にCEO報酬が株価に連動していたり、投資家から四半期ごとの厳しい目標を突きつけられたりすると、「目先の利益」を優先したくなる誘惑は強まります。

以上のような要因が複合的に作用し、企業が短絡的に粉飾に走ってしまうケースが後を絶たないのです。

実は会計不正が起こるメカニズムとして、専門家の間で『不正の三角形』(fraud triangle)という概念があります。

これは、

- 業績目標などのプレッシャー、

- 不正を行う機会(内部統制の穴など)、

- 自身の行為を正当化する心理的要因、

という3つが重なることで粉飾が起こりやすくなるというものです。

オルツのケースでは、まさに「株価への期待」というプレッシャー、スタートアップならではの管理不足による機会、そして「少しの粉飾は大丈夫」という自己正当化が重なってしまったと考えられます。

こうして一度歯止めが外れると、雪だるま式に粉飾が膨らんでしまうわけです。

粉飾せずにきっちり上場するには?(誠実な会計処理にフォーカス)

粉飾のトラブルを防ぐために、企業は以下のような対策や心構えを持つ必要があります。

- 売上認識の徹底:

新しい収益認識基準(IFRS)では「履行義務を充足した時に収益を認識する」と定められています。

すなわち、サービスを提供しきったときにのみ売上計上するという原則です。この基準に忠実に従えば、「使われていない有料アカウント」のように実態の伴わない売上は認められません。 - 内部統制・監査プロセスの強化:

財務報告に関わるプロセスを明確化し、複数段階でチェックできる体制を整えます。

具体的には、経理・財務担当者による検算だけでなく、内部監査部門や外部監査法人による監督を活用し、誤りや不正の芽を早期に摘み取ることが重要です。 - ガバナンスの充実:

社外取締役や監査役等による監視・助言機能を積極的に活用し、経営判断に客観性を持たせます。

経営陣だけでなく取締役会全体でリスク管理を共有し、透明性高く説明責任を果たせば、粉飾の余地は格段に小さくなります。 - コンプライアンス文化の醸成:

企業のトップ自らが誠実な企業文化を示し、全社的に法令遵守と倫理観を教育・徹底します。

不正を起こさない空気をつくることが、何よりの抑止力となります。 - 適時開示の厳守:

上場企業には決算発表やIR開示の期日が法律で定められています。

情報開示の遅延は株主・投資家の不安を招くため、経営は迅速・正確に報告する姿勢を徹底します。 - 内部通報制度の充実:

社員が不正を発見した際に安全に通報できる仕組みを整えることも重要です。

匿名で通報できるホットラインや、社外窓口を設置することで、不正行為を早期に発見しやすくなります。 - 投資家との対話:

IR説明会や株主総会などで経営状況や事業戦略を丁寧に開示し、投資家との信頼関係を構築します。

透明性を高めることで、投資家が安心できる環境を作ることができます。

これらを組み合わせることで、企業は粉飾ではなく健全な成長を目指した上場を実現できるでしょう。

結論

オルツ事件から私たちが学べるのは、会計の透明性と誠実さこそが企業の信頼を築く基盤だということです。

粉飾の噂は投資家の不安を煽り、株価だけでなく企業の未来をも揺るがします。

これに対して、企業が正しく情報開示し続ける姿勢は、最終的に投資家の信頼を獲得し、長期的な成長につながります。

投資家としても、決算書の裏に隠れたリスクを自らチェックし続けることが大切です。

私たち投資家にとっても、市場を動かす数字の陰に隠れた危険を見抜く目は必須です。

派手な成長ストーリーに踊らされるだけでなく、確かな中身を見極められるかどうかが、長期的な成功のカギになります。

オルツ事件の結末はまだ見えていませんが、私たちは今回の騒動を通じて、投資先の「信頼性」を見極める重要性を再認識しました。

数字の裏側にある事実をしっかり観察し、長期的な視点で企業を見守ることこそが、より良い投資判断につながります。

結局のところ、急成長中の企業でも、華やかな数字の陰に裏切りが潜んでいるかもしれません。

投資するなら、正直にコツコツと成長する企業こそが安定的なリターンをもたらすことを、改めて肝に銘じておきましょう。

最先端テクノロジーに熱中するのも良いですが、結局ものを決めるのは人間の判断と誠実さです。

とくに20〜30代のビジネスパーソンにとって、自分が将来企業で働く際に同じような選択を迫られる可能性は否定できません。

この事件は、どんなに画期的な技術を扱う会社でも、会計と経営の透明性が土台であることを教えています。

また、企業の立場で考えれば、どんなに小さなズルでもいつかは自らに返ってくるという教訓とも言えます。

特に起業家や経営者の皆さんは、急成長よりもむしろ『誠実な一歩』を積み重ねることが、最終的には大きな果実をもたらすことを忘れないでほしいと思います。

この記事には投資と会計の視点が詰まっているので、ぜひ何度でも読み返してみてくださいね!

みなさんも次に企業のIR情報を見るときは、今回学んだポイントを思い出して、賢い判断につなげてみてください。

なお、オルツの公式ウェブサイトではIR情報やプレスリリースが公開されているので、実際の資料にも目を通すことをお勧めします。

ネットニュースではあおり見出しで「粉飾決算」と断定的に報じられている場合もありますが、投資家としては大げさな見出しに踊らされず、まずは一次情報(会社発表)の中身をきちんと確認する癖をつけることも大切です。

オルツ事件が完全に解明されるその日まで、私たちは長期的な視点で市場の動きを注視していきましょう!

信頼を取り戻すのは容易ではありませんが、私たちは長期的な視点で応援し続けたいですね。

それでは、正直な経営を続ける企業をしっかり見極めつつ、今日も健全な投資家ライフを送りましょう!

次回の投資先検討にぜひ役立ててくださいね。

深掘り:本紹介

もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。

『こどもと一緒に読む 投資の話』

小学生から大人までを対象に、投資の基本をわかりやすく解説しています。

NISAやiDeCoなどの制度についても触れており、家族で投資について学ぶのに適した一冊です。

『会計処理の基礎と準備』

個別会計処理を踏まえた連結会計処理の理解を深めるための書籍です。

会計の基礎から応用までを体系的に学ぶことができ、企業の財務諸表を正しく理解する力を養えます。

『年収400万円の私にできる投資の正解を教えてください!』

投資初心者向けに、米国株投資の始め方や続け方を解説しています。

年収400万円からでも始められる投資法を提案し、具体的なアクションプランを示しています。

『投資の名著50冊を1冊にまとめてみた』

投資に関する名著50冊のエッセンスを一冊にまとめた書籍です。

各書籍の要点を短時間で把握でき、投資の知識を効率的に深めることができます。

『勘定科目と仕訳がこれ1冊でしっかりわかる本』

勘定科目と仕訳の基本をカラー図解でわかりやすく解説しています。

仕訳のポイントや具体例が豊富に掲載されており、会計初心者にも理解しやすい内容です。

それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20838399&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3720%2F9784827213720_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bda874a.a70b1132.3bda874b.9c29ec3c/?me_id=1278256&item_id=16364177&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0131%2F2000000170131.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20958891&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6622%2F9784801306622_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21143847&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6084%2F9784048976084_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20209377&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9089%2F9784297119089.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す