みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。

Jindyです。

「いい大学に入って、いい会社に入れ」は、もう古い?

あなたは、子どもにどんな将来を歩んでほしいですか?

「安定した企業に就職できるよう、いい大学を目指そう」

そう願う親は多いでしょう。でも…その価値観、本当に今の時代に合っていますか?

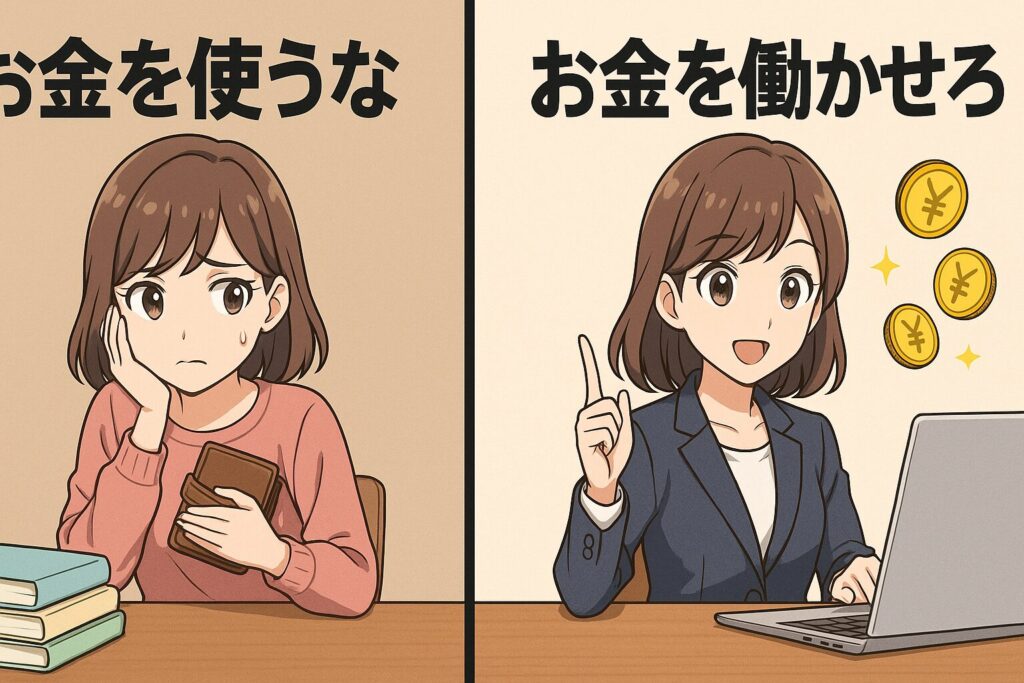

世界的ベストセラー『金持ち父さん 貧乏父さん』(ロバート・キヨサキ著)は、“お金に働かせる人”と“お金のために働き続ける人”の違いを、シンプルで強烈な対比で描き出しています。

そしてこの考え方、実は「子育て」にこそ応用できるんです。

このブログでは、

👉 時代遅れになった「貧乏父さんの教え」

👉 今こそ必要な「金持ち父さんの考え方」

👉 それを子どもにどう伝えるか?どう育てるか?

を、投資と会計の視点で分かりやすく掘り下げていきます。

「仕組みで稼ぐ力」を持った子は、未来を自由に生きられる。

子どもの“人生の財務諸表”を、いま親としてどう育てていくのか——。

このブログを読み終えるころには、子どもにどんな力を授けるべきか、きっと明確になっているはずです。

さあ、「どっちの声」を、あなたは子どもに届けますか?

目次

「いい大学に行け」と「仕組みを学べ」——教育方針の分かれ道

教育のゴールは“就職”じゃない

昭和〜平成初期の常識では、「いい大学→いい会社→安定した人生」という一本道が信じられてきました。貧乏父さんの教えは、まさにこの型に則ったものです。たしかに高度経済成長期の日本では、東大卒・大企業勤務というルートが人生の“勝ちパターン”でした。親が「とにかく勉強しなさい」と言っていたのも、ある意味当然の戦略だったのです。

しかし、令和の今。大卒でも非正規雇用、上場企業でもリストラ、大企業が突然つぶれる時代です。終身雇用や年功序列は崩れ去り、変化への対応力こそが問われる時代に突入しています。にもかかわらず、「いい会社に入れたら安泰だ」という幻想をまだ子どもに引き継いでいないでしょうか?

教育の本当の目的は「自立できる力」を育むこと。就職はゴールではなく、数ある手段のひとつに過ぎません。むしろ、これからは「自分の人生を経営できるかどうか」が問われるのです。

キャッシュフローの“読み方”を教える時代

『金持ち父さん』では、「金持ちはお金を働かせ、貧乏人はお金のために働く」と書かれています。これは単に不労所得を礼賛しているのではなく、“お金の流れ”を理解しているかどうかの違いを指しています。

日本の教育では、収入=給与所得と教えられがちですが、世の中には配当、不動産収入、印税、オンライン収益、事業収益など多くの“キャッシュポイント”があります。こうしたお金の流れを理解し、選択肢を持つことこそが「自由な人生」への第一歩。

子どもに“お金の教育”を始めるなら、まず親がキャッシュフローの仕組みを理解し、「このYouTuberって、どうやって収入得てるんだろう?」という会話から始めてもいいでしょう。これが、「お金の話=タブー」という空気を変える大きな一歩になります。

偏差値より“思考力”を育てよう

「勉強しなさい」とは言うものの、私たちは何のために勉強しているのか、本当に説明できるでしょうか?昔は「いい会社に入るため」だったかもしれませんが、いまやAIが代替する時代、知識の暗記や計算力はマシンに任せることが増えていきます。

今求められているのは、むしろ「問いを立てる力」「構造を見抜く力」「仕組みをつくる力」。これは、まさに投資や会計の分野で必要とされる力と重なります。損益計算書(PL)や貸借対照表(BS)を読む力は、実は“物事を構造的に見る”思考訓練そのものなのです。

たとえば、こんな問いかけができます。

「ゲームアプリって、どうして無料で遊べるの?」

「自動販売機って、設置者にどう利益が入るの?」

「アイドルグループって、どうやって利益を上げてるの?」

こうした問いに興味を持たせることで、子どもは“学ぶ意味”を知ります。つまり、「テストのために勉強する」のではなく、「人生をデザインするために学ぶ」ようになるのです。

「リスクを避けろ」と「リスクを学べ」—お金とのつき合い方の違い

リスク=悪、という誤解

「リスクは避けろ」「堅実に生きろ」「冒険するな」

多くの親が無意識に子どもへ伝えてしまう言葉です。貧乏父さんの典型的な価値観であり、そこには“守り”を第一に考える姿勢が色濃く出ています。

もちろん、子を想う親心としては当然です。しかし、本当に子どもを守るなら、私たちはまず「リスク=悪」という誤解を解く必要があります。

本来、リスクとは「不確実性」であり、「損失」とは別物です。天気予報も投資もキャリアも、すべてリスクに満ちています。でも、情報があり、知識があれば、“見通し”を立てることはできる。

つまり、リスクは恐れるものではなく、「管理」できるものなのです。

ここに、“金持ち父さん”が語る知恵の本質があります。

家庭こそ、リスク教育の最前線

学校では“リスクを取ること”をあまり教えません。失敗を避ける、正解を選ぶ、ミスをしない…そんな教育を長年受けてきた子どもたちは、自然と「安全第一」の思考になります。

しかし、これからの時代に必要なのは、「最初から正解を選べる人」ではなく、「正解がない状況で動ける人」です。

では、どこでそれを学べるのか?答えは、家庭です。

たとえば、「どの通信教育が一番コスパいいと思う?」と一緒に考える。

「3万円の任天堂スイッチ、3年で元を取れるか?」と問いかける。

「このマンガが売れるとしたら、なぜ売れる?」と仮説を立ててみる。

こうした“疑似投資体験”を日常に持ち込むことで、子どもは自然と「選択→結果→振り返り」という“PDCA的な思考”を身につけていきます。これはまさに、企業会計や投資判断と同じプロセスです。

親が「正しい答え」を与えるのではなく、「自分で選ばせて、考えさせる」。

この繰り返しが、リスクと向き合えるマインドを育てるのです。

無知こそが最大のリスク

『金持ち父さん』のなかで、最も核心を突いているのがこの一節です。

「最大のリスクとは、リスクを理解せずに避けることだ」

確かに、投資には値下がりリスクがあり、起業には失敗リスクがある。

でも、“何も学ばずに避ける”ことは、情報格差を生むだけです。

たとえば、インフレが2%続く中で銀行預金しか知らない子どもは、「なぜお金の価値が減っているのか」に気づけません。電気料金やガソリン代が上がっても、「それが何を意味するのか」がわからない。

お金の教養とは、こうした“生活と経済をつなげる力”でもあります。

だからこそ、家庭で「リスクを学ぶ習慣」を育てることは、

金融資産以上に価値のある“人的資本”への投資なのです。

親がまず、少額でもいいから投資を始めてみる。

その経験を言葉にして伝える。それだけでも、子どもは「お金=生きた学び」として感じ取るようになります。

「働いて稼げ」と「仕組みで稼げ」——労働観のパラダイムシフト

「汗水たらしてこそ立派」は、もう古い?

「仕事とは、キツくてツラいもの」「頑張って働くことが尊い」

こうした価値観は、親世代の美徳として根強く残っています。貧乏父さんの教えにある「働いて稼げ」は、まさにこの精神を象徴しています。

けれども、この考え方が今の時代に完全にマッチしているかといえば、答えはNOです。

なぜなら、働く=収入という“時間の切り売りモデル”には限界があるからです。

労働時間には上限があります。1日24時間という制約のなかで、自分一人の身体でできることには限りがある。ましてや将来、少子高齢化が進む日本では、働いても働いても可処分所得が増えない時代が来るかもしれません。

この「時間で稼ぐ」から、「仕組みで稼ぐ」への発想の転換。

それこそが金持ち父さんが説いた、“お金に働かせる”という考え方です。

お金の流れは「仕組み」で作られる

たとえば、YouTubeで自動収益が入る動画を作る人。

ネットショップを運営し、注文が入るたびに売上が立つ人。

企業の株主として、配当収入を得る人。

これらは、本人が寝ていても、遊んでいても、お金が動く「仕組み」の中にいる人たちです。彼らは何も魔法のようなスキルを持っているわけではありません。

彼らは単に、時間ではなく「仕組み」を使ってお金を動かしているだけなのです。

ここに、親が学ぶべき“会計的な思考”があります。

会計の世界では、収入や費用だけでなく、「資産」「負債」「キャッシュフロー」を重視します。

たとえば、「この出費は将来収入を生むか?」「この支出は浪費か、投資か?」という視点。

子どもが稼ぐ力を持つには、まず親がこの視点で家計を見直すことが重要です。

「お小遣いは、何に使ったか」ではなく、「どう使えば将来の価値になるか」を一緒に考える。

このように、日常会話の中で“会計と投資の視点”を育てていくことで、子どもは自然と「仕組みで稼ぐとはどういうことか」を学んでいけます。

人生を“経営”する力を育てる

子どもにとっての最初の「会社」は、家庭です。

家族の中でお金がどう動き、何を優先し、何を我慢するか。その意思決定のプロセスそのものが、人生の経営の原体験になります。

たとえば、「ママの副業が今月どうだったか」「パパの投資がうまくいったか」そんな話を家族の食卓で気軽にできる環境こそ、最高の“経済教育”の場になります。

働く=偉い、ではなく、

価値を生み出すこと=尊い、という考え方。

そして、その価値をどう“構築するか”“持続させるか”という思考。

これは、まさに起業家や投資家、そして経営者の思考そのものです。

その第一歩として、子どもに「自分の人生を経営する」という感覚を伝えることが、親ができる最大の教育かもしれません。

結論「お金よりも価値ある贈り物を、子どもに渡すために」

子どもが将来、どんな道を選ぶかは、親である私たちには決められません。

でも、“どう生きるか”を選べる力だけは、今この瞬間から育ててあげることができます。

私たちは、家を建てるように子どもを育てています。

日々の声かけが基礎になり、習慣が柱になり、価値観が屋根になる。

そして、その家の中で、子どもは「お金とは何か」「働くとは何か」「生きるとは何か」を感じながら育っていきます。

親が“どちらの声”を使って育てるかで、その家の設計図は大きく変わります。

「貧乏父さん」の声は、恐れから子を守ります。

「金持ち父さん」の声は、未来へ子を送り出します。

どちらが正しいかではなく、

今の時代に合った設計図を、私たちがアップデートできるかどうか。

それこそが、これからの親に求められる力です。

子どもに残すべきなのは、財産ではなく「自分で未来を切り拓ける思考力」です。

それは、どんな資産よりも価値ある“人生の武器”になるでしょう。

あなたが今学び、考え、実践する姿こそが、子どもにとっての最高の教科書になります。

だからこそ、まずは親である私たちから。

人生という経営に向き合い、自由と自立のための一歩を踏み出してみませんか?

深掘り:本紹介

もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。

『マンガでわかるお金の本 小学生から知っておきたい使い方 貯め方 増やし方 守り方』

小学生向けに、お金の使い方や貯め方、増やし方、守り方をマンガで解説しています。キャッシュレス時代のお金の流れや、景気・経済の基本も学べる内容です。親子で一緒に金融リテラシーを身につけるのに適しています。

『お金の攻略法』

投資家・村上世彰氏が監修した児童向けの学習まんがです。お金を増やす力に特化し、学習まんがとQ&Aコーナーで構成されています。子どもたちに投資の基本やお金の使い方を楽しく学ばせることができます。

『10歳から知っておきたいお金の心得』

小学生高学年向けに、お金の稼ぎ方、使い方、考え方を解説しています。税金や社会保障など、社会とお金の関係についても学べる内容です。子どもが社会とお金の仕組みを理解するのに役立ちます。

『お金の教育がすべて。7歳から投資マインドが身につく本』

7歳からの投資マインドを育てるための本です。家庭でのお金の教え方を年代別に解説し、子どもにお金の仕組みや投資の基本を教える方法を紹介しています。親子で一緒に学ぶのに適した内容です。

『母が子に伝えたい大切なお金と社会の話』

親子で一緒に考える、幸せに生きるために必要なお金の知識をまとめた一冊です。家計や小遣い、貯金と投資、キャッシュレス、働くことの意味など、幅広いテーマを取り上げています。子どもにお金と社会の関係を伝えるのに役立ちます。

それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20710488&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5620%2F9784479785620.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20815080&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2675%2F9784092272675_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19824253&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8569%2F9784904188569.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19586697&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4191%2F9784761274191.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21528933&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0387%2F9784054070387_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す