みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。

Jindyです。

その「安心」、本当にあなたの資本になっていますか?

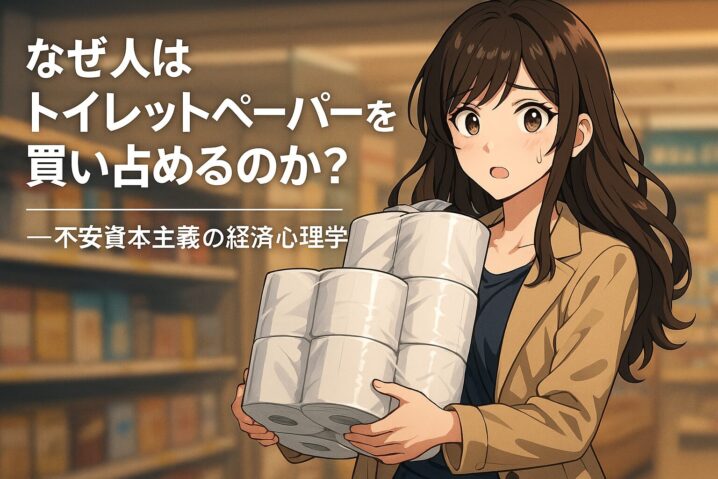

パンデミックの最中、店頭からトイレットペーパーが消えた光景を覚えていますか?──多くの人が「必要以上に」買い込み、SNSには山積みの在庫写真があふれました。なぜ、トイレットペーパーだったのでしょうか? そして、なぜ人はそこまで「備蓄」に走ったのでしょう?

この現象は単なるパニック行動ではなく、私たちが生きる資本主義の本質を鋭く映し出しています。本記事では、「買い占め」を通じて見えてくる“感情の損益計算書”と“不安という負債”について掘り下げていきます。キーワードは、「不安資本主義」「BSよりもPL」「在庫と心理の交差点」。

リアルな経済行動に心理学と会計的視点を組み合わせることで、普段は意識しない私たちの内面と資本主義の仕組みを照らし出します。読めば、次に“何かを備蓄したくなったとき”、その衝動の裏側が見えてくるはずです。

目次

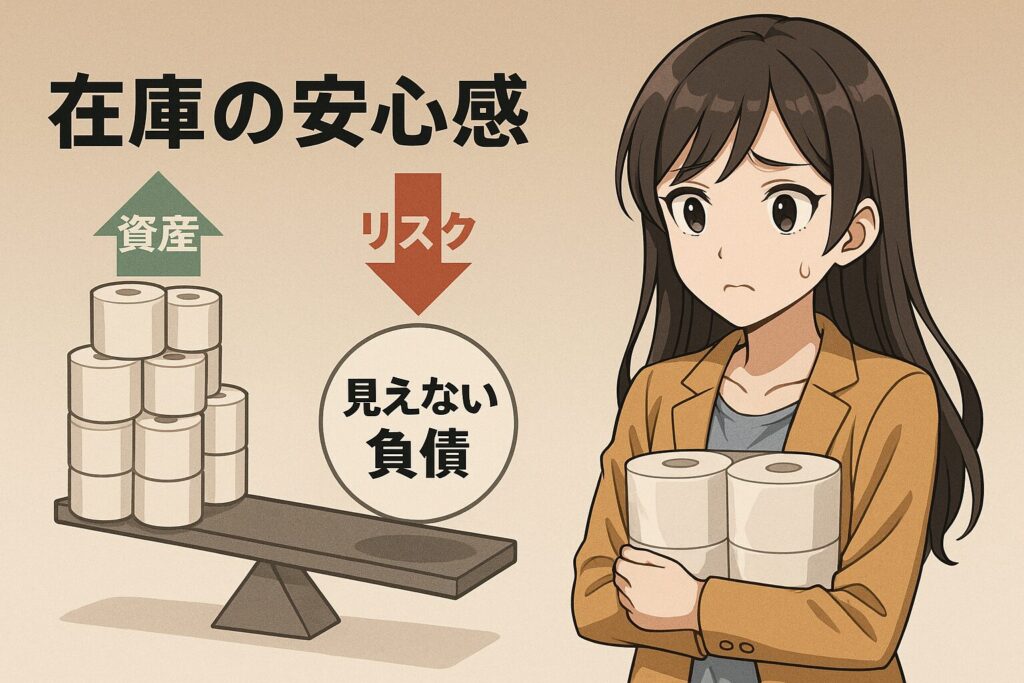

在庫は“安心”のバランスシート──でも感情はPLに現れる

トイレットペーパーを買い占めた人々の心理は、「もし無くなったらどうしよう」という不安に突き動かされていました。この行動は合理的経済人の理論から逸脱しているように見えますが、じつはとても“経済的”です。なぜなら、人々は「安心という価値」を買っていたからです。

安心感は“在庫”に現れる

私たちがトイレットペーパーを買うとき、それは単なる消費ではなく、「生活の安全保障」を意味します。とくにパンデミックのように未来が見通せない状況では、「モノがある=安心できる」という直感的な価値判断が働きます。企業の会計でいえば、これは「棚卸資産=将来の不確実性への備え」とも言えます。

しかし、家庭における在庫は現金の流動性を犠牲にして成立しています。つまり、キャッシュを使って物理的なモノを積む。これは、企業で言えば運転資金を“安全資産”に振り替える行為です。BS(バランスシート)ではプラスに見えるかもしれませんが、感情の損益には明確な“安心コスト”が発生しているのです。

損益計算書(PL)は“気分”で動く?

企業のPL(損益計算書)は、実際の取引に基づいて利益や損失を表しますが、個人の「感情PL」はもっとあいまいで、でも影響力が大きいです。不安を感じるとき、人は「安心する支出」によって感情的な“利益”を得ようとします。トイレットペーパーはまさにその象徴──手元にあるだけで、未来のリスクに対して「自分は備えている」と錯覚できるのです。

この“錯覚利益”は、資本主義が生み出す最大の商品の一つとも言えます。それは目に見えないけれど、確かに取引され、価値を生み出す。「安心という感情の取引」が、今の経済を静かに動かしているのです。

「不安」は資本主義の燃料?

資本主義社会は、効率性や成長を追求する反面、人々に「足りない感覚」を植え付け続けます。「もっと買わなければ」「備えなければ」という感情は、企業にとっても個人にとっても、際限のない消費を促す原動力となります。

これは会計的に見れば、不安という“見えない負債”を常に抱えている状態に近いかもしれません。この負債はBSには現れませんが、私たちの感情PLに継続的な“支出”を強いています。そしてその支出こそが、トイレットペーパーのような「実用性と安心の象徴商品」への投資を加速させるのです。

現代の消費行動は、こうした「不安会計」によって支えられていると考えれば、見え方が変わってきます。単なるパニック買いではなく、資本主義が設計した“自然なリアクション”なのかもしれません。

不安は“見えない負債”──資本主義と感情経済の交差点

「不安」という感情は、会計上の数字に直接現れることはありません。けれども、実際には私たちの購買行動や投資判断、さらには働き方にまで影響を与える極めて強力な“経済ファクター”です。ここでは、この「不安」を“見えない負債”と見立てることで、資本主義と感情の関係をより深く理解してみましょう。

情報爆発社会における“心理負債”

現代社会では、SNSやニュースによって「不安情報」がほぼリアルタイムで届きます。感染者数の速報、物流の乱れ、為替の変動──これらの情報は、私たちの頭の中に“将来の不安”という無形資産ならぬ無形負債を積み上げていきます。

この負債は、利息のように「不安な気持ち」を日々生み出し、それを解消するために私たちは“消費”という名の返済を繰り返します。つまり、トイレットペーパーや水、缶詰などへの買い占め行動は、「心理的返済」の一環なのです。

不安という感情が私たちの意思決定に組み込まれている以上、それは経済活動の一部であり、見えないけれど確実に存在する「心理負債」として資本主義に内在しています。

不安の再生産=利益モデル

企業は、この「不安の循環」さえもビジネスモデルに取り込んでいます。たとえば、保険や健康食品、AIによるリスク予測サービスなどは、すべて「見えない未来への備え」を売るビジネスです。言い換えれば、不安の存在がなければ成立しない産業が多数あるのです。

この視点で見ると、資本主義そのものが「不安の再生産装置」とも言えます。適度な不安を提供し、それを解消する商品やサービスを次々に生み出していく。しかもそのサイクルは止まることがなく、むしろテクノロジーの進化によって加速していきます。

ここに、現代資本主義のもうひとつの顔──感情をマネタイズする装置としての側面が見えてくるのです。

負債としての“安心のコスト”をどう扱うか?

では、この“見えない負債”にどう向き合えばよいのでしょうか?答えの一つは、自分にとっての「安心コスト」を定量化することにあります。

たとえば、月に2回は備蓄のためにまとめ買いをすると決める。あるいは「これ以上は不安に飲まれない」と線引きをする。それは、企業が予算とリスクのバランスを取りながら事業計画を立てるのと似ています。

また、心理的負債を“見える化”する工夫も有効です。たとえば、不安を感じたときに何に対して反応しているのかを記録し、それが本当に将来の損失に繋がるのかを客観的に分析してみる。これによって、感情と経済行動を切り離す「認知的リスクヘッジ」が可能になります。

安心はタダではない。だからこそ、それをどうマネジメントするかが、これからの個人と企業の大きな課題になっていくはずです。

会計と心理のあいだ──数字にできない“感情資本”の時代へ

ここまで、トイレットペーパーの買い占め行動をきっかけに、「不安」という見えない力が経済活動にどう影響するかを見てきました。最後にもう一歩踏み込んで、「感情資本」という新しい概念と、それがこれからの社会にどう影響していくのかを考えてみましょう。

感情は“資本”たり得るのか?

会計の世界では、「資本」は企業が持つ“価値を生む力”として扱われます。では、私たちの「感情」──特に“安心”や“信頼”といった感情は、資本として捉えることができるのでしょうか?

答えはイエスです。近年のビジネスでは、従業員のエンゲージメントや、ブランドへの信頼、顧客の心理的満足度といった“数値化しにくい資産”が、企業の持続可能性に大きな影響を与えると認識されはじめています。これらは伝統的な財務諸表には載らないものの、実際の経営においては“感情の資本”として機能しているのです。

トイレットペーパーの買い占めも、裏を返せば「信頼が毀損されたことによる心理資本の流出」と見ることができます。物流や政府への信頼が十分であれば、人々はあそこまで過剰に反応しなかったはずです。

「見える数字」と「見えない価値」の二重帳簿

現代の社会では、私たちは無意識のうちに「見える数字(収入・支出・資産)」と「見えない価値(安心・信頼・満足度)」の二重帳簿をつけて生活しています。

会社であれば、収益だけでなく従業員満足度や離職率といった“非財務指標”が重要視されるようになっているのと同じく、個人の生活でも「どれだけ稼いで、どれだけ安心して暮らせているか」が複雑に絡み合っています。

だからこそ、私たちには新しい視点が必要です。ただ“節約する”だけでなく、「どこに感情的価値を置くのか」「何を安心の源とするのか」という感情資本のポートフォリオを、意識的に組んでいく必要があるのです。

「買うこと」から「備えること」へ──感情資本の再構築

パンデミックのとき、トイレットペーパーを積み上げることで得た安心感。それは一時的で、根本的な不安の解消には至りませんでした。これは資本主義的消費の限界を象徴する行動とも言えます。

これからは、「買うこと=安心」ではなく、「備えること=持続可能な感情資本の構築」という考え方にシフトすべきです。備えるとは、モノを溜め込むことではなく、自分の感情や判断を信頼できるようになること。

情報の受け取り方、他者とのつながり、そして自分の不安への理解──そうした“内的インフラ”こそが、未来の「見えない資本」となっていくのです。

結論:不安に強くなるという投資──見えない資本を育てる生き方へ

トイレットペーパーを山積みにしたあの日、多くの人は「自分は冷静だ」と思いながらも、どこかで安心を買うように行動していました。それは決して間違いではありません。むしろ、私たちはとても“資本主義的”に生きていたのです。

けれど、その行動の奥にあったのは、数字では測れない「感情の会計」でした。安心という“利益”を得るために、不安という“見えない負債”を返済しようとしていた──そしてそれは、資本主義が設計した見事なサイクルの一部でした。

しかし、もし私たちがこのサイクルをただ繰り返すだけでなく、「不安との向き合い方」そのものに投資を始めたとしたらどうでしょう?──例えば、情報を取捨選択する力を鍛える、周囲との信頼関係を築く、感情の動きを客観視する。こうした“内面的な資本”は、一度築けば簡単には揺らぎません。

企業が人的資本に目を向けはじめたように、私たちも“感情資本”を育てる時代に入っています。それは、経済に振り回されることなく、自らの価値判断で動ける力を持つということ。数字には表れないけれど、確かに生活を支えるもう一つの「資産」です。

トイレットペーパーは、日常におけるシンボルでした。見えない未来に備えるために、私たちがどんな“価値”を信じているかを試す存在でもありました。

これからも社会は、さまざまな「不安イベント」を投げかけてきます。そのたびに問われるのは、「どんな資本を、どこに積んでいるのか?」というシンプルな問いかけです。

見えるものだけに価値があるとは限らない。むしろ、見えない資本こそが、私たちを本当の意味で豊かにしてくれるのかもしれません。

深掘り:本紹介

もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。

『新・資本主義論 「見捨てない社会」を取り戻すために』

資本主義の倫理・道徳的側面に着目し、格差と不安が連動する現代社会の再建を提案。不安資本主義を乗り越える社会構造の具体的処方箋入りです。

『働く人のための感情資本論 ‑ パワハラ・メンタルヘルス・ライフハックの社会学』

職場における感情の扱いをテーマに、感情が経済資本としてどう機能するのかを分析。個人の安心感に関わる会計心理学とも重なる内容です。

『危機・不安定性・資本主義 ‑ ハイマン・ミンスキーの経済学』ミンスキー経済学による“構造的な不安定性”の理論を解説。危機と不安を経済システムとして捉える本記事テーマと合致します。

『性的資本論 ‑ 欲望/剰余享楽/ジェンダー』

感情資本主義の視点から“性的資本”を読み解く一冊。感情や信頼にもとづく資本の多様性を考えるヒントになります。

『なぜ愛に傷つくのか ‑ 社会学からのアプローチ』

現代資本主義と感情の相互作用を“感情資本論”の文脈で整理。愛・安心・信頼といった感情を社会資本として扱う社会学分析が読者に新たな視点を与えます。

それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21580222&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7878%2F9784560097878.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=19783960&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2230%2F9784791772230.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=16236163&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4625%2F9784623064625.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21140921&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1812%2F9784924671812_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21316517&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0796%2F9784571410796_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す