みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんは。

Jindyです。

次の誕生日、あなたは“感情的配当”を配りますか?

「え、今年も誕生日なんて祝うの?」――社会人になり、仕事とプライベートのスケジュールがパンパンになると、ついそう言いたくなりますよね。でも少し視点を変えると、誕生日会は “感情的配当” をもらう絶好のチャンスだと気づきます。企業が配当を出す理由は株主との信頼関係を強め、未来への投資意欲を保つため。これ、私たちの日常でもまったく同じ仕組みが働いているのです。

この記事では、

- 無配=期待値ゼロ――祝わないと何が起きる?

- 毎年祝う=感情株主への還元――なぜ小さなケーキが大きなリターンを生むのか?

- 誕生日会を“配当政策”として最適化する方法――コスパとホスピタリティのベストバランスは?

という3つのポイントを、会計と投資のエッセンスを交えながら深掘りします。読み終えるころには、あなたの“祝う”行動が周囲と自分自身の両方にどれだけ高い利回りをもたらすか、腑に落ちるはず。次回の誕生日が待ち遠しくなるかもしれませんよ!

目次

無配=期待値ゼロ――祝わないと何が起きる?

「誕生日なんて忙しいし省略でいいよね」と軽く流す――その判断は、企業で言えば“無配”を宣言するのと同じです。配当をゼロにした企業の株価がどう動くか想像してみてください。投資家は「将来もリターンが見込めないのでは?」と不安になり、売りが先行し、企業は信用を落とします。日常生活でも、祝うという“小さな配当”をカットすると、周囲はあなたとの関係に期待値を感じにくくなり、静かに離れていく――そんな負のスパイラルが始まるのです。

感情的負債の蓄積

祝わない選択はコスト削減どころか、むしろ“感情的負債”を積み上げます。たとえば同僚の誕生日にスルーを決め込むと、本人は「忙しいんだろうな」と表面上は理解を示すかもしれませんが、心のどこかに軽い失望を抱きます。その失望はBS(バランスシート)上の「繰延感情負債」として計上され、時間の経過とともに利息のように膨らむのが厄介なところ。後から取り繕おうとしても、複利で増えた負債の返済額は大きく、簡単に帳消しにはできません。

企業会計でも減損処理が厳格化されるいま、のんびり将来キャッシュフローで埋め合わせるという発想は通用しないのと同様、感情世界でも“のちのちフォローすればいい”はリスクの先送りにすぎません。しかも数値化できない感情はKPIに反映されにくく、気づいたときには大口株主さながらの親友が静かにポートフォリオを組み替えている――そんなことも起こり得るのです。

さらに、負債の回収を求める督促状は“態度”というかたちで現れます。「最近なんだか距離を感じるな」と思ったら要注意。これは貸借対照表に潜んでいた債務が損益計算書の営業外損失として一気に顕在化したサインです。こうなると追加の交際費――高価なディナーや旅行――を投下しても、既に毀損した goodwill(のれん)を元に戻すのは至難の業。無配のツケは想像以上に高くつくのです。

サイレントコストと機会損失

「祝っても祝わなくても何も変わらない」と思いがちですが、祝わないことで発生する“サイレントコスト”は見逃せません。まず情報共有の質が下がります。誕生日会は非公式な情報交換のハブであり、将来のプロジェクトや社内公募のチャンスが雑談のなかで飛び交う場所。ここに参加しない、あるいは主催しないことで、あなたはインサイダー情報ならぬ“リアルサイド情報”へのアクセス権を失います。

数字で考えてみましょう。年に一度の誕生日を祝うために必要なコストがケーキ代と1時間の時間的投資だとしても、それによって得られる潜在的リターン――新規案件への参画や昇進に有利な評判――の期待値が年に数十万円相当なら、ROIは軽く三桁パーセントに達します。逆に祝わずにROIゼロを選ぶのは、投資機会を逃すことと同義。企業が設備投資を先延ばしにして成長機会を逸するのとまったく同じ構図です。

また、“祝われる側”に立ったときはどうでしょうか。友人や部下があなたの誕生日をスルーした場合、単に寂しいだけでなく、「自分はこのコミュニティに必要とされていないのでは?」という自己効力感の低下を招きます。これは組織行動論でいうところの“心理的安全性”の毀損であり、結果として離職や転職、チーム解体といった大きな人件費増につながる可能性があります。祝わないという選択は、個人のみならず組織全体に深刻な機会損失をもたらすのです。

信頼残高の減価償却

人間関係には“信頼残高”という無形固定資産が存在します。誕生日を祝う行為は、この資産に対する定期的な評価替え――いわばインパイアメントテスト――の役割を果たします。祝わなければ、残高は会計上の“簿価”としては残っていても、実質価値は年々減価。いきなり減損処理を迫られ、大幅なのれんの毀損を計上する羽目になります。

ここで重要なのは、信頼残高は一度大きく減損すると回復費用が指数関数的に跳ね上がるという事実。面白い研究があります。ハーバード・ビジネス・レビューは「職場での小さな善意が長期的な生産性を10%以上押し上げる」という調査を報告していますが、逆に“小さな無関心”はその数倍の速度で信頼を吸い取ると指摘しています。企業のROEを測るときに自己資本比率と負債コストを勘案するように、私たちも信頼残高を守るためには“定期配当”――つまり誕生日会――を計画的に織り込む必要があるわけです。

さらに、信頼残高が健全に維持されていると、レバレッジのように“好意の借入”が可能になります。急なヘルプを頼みやすい、情報を優先的に共有してもらえる、仕事のボールを長めに持っていても許される――これらはすべて低コスト資金調達に相当します。逆に減価償却が進んだ状態で同じレバレッジをかければ、信用リスクが跳ね上がり、返済不能のレッテルを貼られるのは時間の問題。祝わないことは、無形資産を目減りさせ、調達コストを自ら釣り上げる行為なのです。

祝わないという“無配政策”は、一見節約に見えて実は高コストな選択肢です。感情的負債は雪だるま式に膨らみ、サイレントコストが未来のチャンスを食いつぶし、信頼残高は静かに減価償却される――気づいたときには損益計算書もキャッシュフロー計算書も真っ赤。だからこそ、誕生日会をスキップする前に思い出してください。“無配=期待値ゼロ”は数字の世界だけでなく、人間関係でも厳然たる事実なのです。

毎年祝う=感情株主への還元――なぜ小さなケーキが大きなリターンを生むのか?

企業がコンスタントに配当を出し続けると株主のロイヤリティは確実に高まります。同じように、毎年の誕生日を欠かさず祝う行為は“感情株主”――つまり家族や友人、同僚――へ確実にリワードを配る行為。実際に配当性向が安定している企業ほど株価が下支えされやすいのと同様、あなたの人間関係の基礎価値も“定期的な祝福”によって厚みを持ちます。では、その仕組みを会計・投資の視点から分解してみましょう。

思い出ROI――定期的な感情配当がもたらす利回り

誕生日会のROI(Return on Investment)は、“思い出”という無形資産の創出によって測定できます。

- キャッシュアウトはせいぜいケーキ代3,000円+会場までの交通費と1〜2時間の時間的コスト。

- キャッシュインは「思い出の共有」という形で長期にわたる信頼配当。

思い出は減価しにくい特殊な無形資産で、時間が経つほどむしろ価値が上がるケースも多いのが特徴です。たとえば「去年のサプライズ、覚えてる?」と話題に出るたび、その共有体験は再評価され、簿価に再評価益が上乗せされます。これは再評価モデルによるのれん計上に近く、一度の投資で何度も感情的キャッシュフローを生む“高利回り商品”と言えます。

さらに、このROIは逆境耐性が高い点でも優秀。人間関係がギクシャクした際、「あのとき○○してくれたよね」というポジティブ記憶がセーフティネットとして機能し、ネガティブイベントの損失をバッファリングします。株式投資でいう“ディフェンシブ銘柄”として、誕生日投資はポートフォリオ分散に欠かせません。

複利の魔法――継続的祝福が信頼を指数関数的に増やす

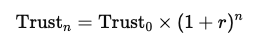

アルベルト・アインシュタインが「複利は人類最大の発明」と絶賛したように、誕生日会も複利効果を発揮します。初年度に祝ったことで信頼残高が100増えたとしましょう。翌年も祝うことで、前年の100が元本となり、その上にまた利息(新たな好意)が乗ります。

数式で示すと、

ここで r は“誕生日配当利率”。仮に10%とすれば、5年後にはおよそ1.61倍、10年で2.59倍に。しかも現実には“サプライズ性”“共通の友人の巻き込み”といったレバレッジ要因が利率をさらに押し上げるため、実効利回りはもっと高くなるのが常です。

企業会計で言えば、ROEを押し上げつつバランスシートを健全に拡大する最強の成長戦略が「複利で自社株買いを回す」こと。個人の誕生日戦略も同じで、“祝福の再投資”—つまり毎年の恒例化—は信頼を指数関数的に増幅させる黄金パターンなのです。

ESG投資としての誕生日会――ステークホルダー全員が得をする

近年の投資トレンドで外せないキーワードがESG(環境・社会・ガバナンス)。誕生日会はこれを個人スケールで体現する最適ツールでもあります。

- E(Environment):オンラインやオフィスの共有スペースを活用した“脱プラ”パーティーにシフトすることで環境負荷を抑制。サスティナビリティ意識の高さを示す“パーパス共有”が可能。

- S(Social):祝福をオープンにすることでチーム間の垣根を下げ、心理的安全性を高める。社内文化の醸成は離職率低下→採用コスト削減という実利を生む。

- G(Governance):誕生日の“定期開催”をルール化すれば、属人的なバイアスを排除し、全員に公平なリワードを保証できる。これは透明性の高い配当政策そのもの。

ESG銘柄が機関投資家から高い資金流入を得るように、ESG視点の誕生日会は周囲からの“信用投資”を呼び込みます。たとえば部下の誕生日をチーム行事にすると、上司のリーダーシップ評価が上がり、間接的に組織内での影響力(=時価総額)が膨らむ。社会的リターンと経済的リターンが両立する、まさに“インパクト投資”の小型版です。

ケーキひとつ、メッセージカード一枚――その小さな配当がもたらすリターンは、企業財務の世界で語られる数字と同じくらい、いやそれ以上に強力です。思い出ROIで元本を守り、複利で信頼を拡大し、ESG要素で社会的評価を高める――この三位一体の仕組みが、誕生日会を“感情株主”への最強の還元策に押し上げているのです。

誕生日会を“配当政策”として最適化する方法――コスパとホスピタリティのベストバランスは?

配当政策には「配当性向」「内部留保」「自社株買い」など多彩な調整レバーがあります。同じく誕生日会も、予算・会場・演出・参加者の巻き込み方をコントロールすることで、投入リソースと感情リターンの効率を劇的に高められます。本セクションでは“コスパ”と“ホスピタリティ”という二軸を会計的に捉え、実務に落とし込むテクニックを解説します。

配当性向シミュレーション――予算5,000円で満足度120%を狙う

配当性向とは「利益のうちどれだけを株主に配当として還元するか」を示す指標ですが、誕生日会においては「可処分所得・時間のうちどれだけを祝福に充てるか」に置き換えられます。

まず固定費を洗い出します。ケーキ3,000円、メッセージカード300円、オンライン通話アプリの有料背景200円、これで3,500円。残り1,500円を変動費としてサプライズ要素に配分。ここでポイントになるのが限界効用逓減の法則。豪華レストランや高級ギフトに突っ込むより、資源を“質より意外性”へ振り向けた方が効用が伸びやすい。

たとえば主役の人となりに合わせたBGMプレイリストをSpotifyで共有(0円)、オンラインホワイトボードで友人・同僚からの寄せ書きをリアルタイムに表示(0円)、当日の写真を撮影後すぐCanvaでフォトフレーム化してPDF配布(0円)と、“感情的キャッシュフロー”を加速させる無料施策はいくらでも存在します。結果として投下5,000円で「通貨換算が難しい無形リターン」を120%超まで押し上げる、超高効率な配当性向が実現できるのです。

さらにキャッシュフローの山を作る術もある。勤務先の福利厚生ポイントやクレジットカードのリワードをギフト券に変換してケーキを購入すれば、実質的な自己資金流出はゼロ。企業が自社株買いでEPSを高めるのと同じく、“見えないコスト”を可視化し、生み出した余剰を再投資する発想がキモです。

サプライズの情報開示――インサイダー取引を避けつつ期待を超える演出

サプライズは配当の“特別配”に相当しますが、過度にクローズドな準備は「インサイダー取引疑惑」を招きます。主役以外に秘密を抱えすぎると、事前に知っていた一部の友人が優位に立ち、知らされなかった友人は心理的アービトラージ損を感じる――まさに情報格差が生むフリクションコスト。

ここで有効なのが段階的情報開示モデル。まず日時と大まかなテーマだけは全参加者に共有=適時開示。続いて1週間前に“ヒント”を小出しにして期待形成を誘導。最後の2日間で細部をクローズドに仕上げる。これにより「ある程度準備に参加できた」という満足感と「当日の驚き」を同時に提供できます。

さらに“サプライズのレバレッジ”として外部リソースを活用するのも手。主役が尊敬する先輩やリモート地の家族からビデオメッセージを調達する、SaaSの寄せ書きプラットフォームで世界中から祝福コメントを募集する――これらは企業がサプライチェーンを最適化してコストを下げつつサービス品質を高める戦略と似ています。

肝心なのはサプライズを「持続可能な驚き」に留めること。特別配当を連発すると翌年以降のハードルが上がり、配当性向が逆に悪化するリスクがある。ライトな驚きとベーシックな満足の配合比率を“驚き率=Surprise Ratio”としてKPI管理し、感情的EPSが過度にブレないようガバナンスを効かせることが、誕生日会における情報開示の最適ラインです。

KPIとROA――祝福効果を可視化して翌年の投資判断を磨く

企業がIR資料でKPI(Key Performance Indicator)を示すように、誕生日会にも可視化指標が必要です。代表的なものは「参加率」「SNSでのエンゲージメント」「翌日の生産性自己評価」。これらをGoogleフォームやSlackアンケートでサクッと取るだけで、感情リターンをROA(Return on Attention)として定量化できます。

例:参加者10人中、SNS投稿が7件、平均いいね数50、ポジティブコメント率90%というデータを得たとしましょう。翌日のセルフレポートで「生産性が上がった」と答えた人が60%。単純集計したAttention投入量に対する感情キャッシュフローが想定を上回ったなら、来年は同規模か少し増資する価値がある。一方、実数値が期待を下回った場合は、演出を減損処理し別案を検討する。このPDCAサイクルを回すことで、祝福投資は単なる行事から“戦略的オペレーション”に昇華します。

またKPIを社内Wikiや家族のグループチャットに公開することで、ステークホルダー全員がデータを共有し次年度のプランニングに活用できるのも利点。透明性の高いガバナンスが担保され、心理的コストの削減と準備効率の向上に直結します。投資指標が優れていれば、部門横断的な誕生日ファンド――“共同パーティー予算”――を編成する議論も加速し、スケールメリットが働く。まさにROAをドライブすることで祝福戦略のプラットフォーム化が進み、組織またはコミュニティ全体の“時価総額”が一段高まるのです。

誕生日会は単なる年中行事ではなく、リソース配分と情報開示、指標モニタリングを通じて最適化できる“感情的配当政策”です。たった数千円と数時間をどう設計するかで、リターンは何倍にも膨らむ。企業財務における高配当・ESG・IR強化が株価を押し上げるのと同じように、あなたのホスピタリティ戦略も周囲との関係価値を着実に底上げします。明確な指標とガバナンスを持った誕生日投資――それこそが、コスパと心温かさを見事に両立させる“最強の配当政策”なのです。

結論

人は数字で測れない価値にこそ、ほんとうの意味で生かされている――それが誕生日会という“小さな配当”を巡る旅の終着点です。ケーキのロウソクを吹き消す数秒間、私たちは過去一年の損益計算書を胸の奥でそっと締め、これからの十二カ月へ向けた予算編成を無意識に済ませています。そこに集まった笑顔や“おめでとう”の一言は、未来志向のキャッシュフロー予想をぐっと上方修正してくれる追い風。投資家が強気のレーティングに切り替える瞬間と同じだけの鼓動が、あの短い時間に凝縮されているのです。

思い返せば、私たちは成長を続ける中で何度も“無配”を選び、関係の期待値を下げてきたかもしれません。けれど配当を復活させるのに遅すぎることはありません。配当落ち日の翌日でも株価が戻るように、感情世界でも“祝う”という行動はすばやく信用を呼び戻し、複利で拡大していきます。今日あなたが誰かの誕生日を祝う決断を下せば、それは長期投資家が新しいポジションを取る勇気と同義。

そして何より、誕生日会はあなた自身への自己投資でもあります。周囲の笑顔があなたの自己効力感をレバレッジし、次の挑戦を後押ししてくれる。企業でいえば内部留保を研究開発に注ぎ込み、未来の収益モデルを創出するプロセスにそっくりです。もし「今は忙しくて余裕がない」と感じていても、大丈夫。配当の源泉となるキャッシュフロー――それは必ずしも大きな時間やお金ではなく、たった数分のメッセージ、一輪の花、オンライン通話の“参加ボタン”にも潜んでいます。

最後に、ロウソクの灯りが揺らめく瞬間を思い浮かべてください。その小さな炎こそ、あなたと大切な人たちの間で燃え続ける“信頼残高”の証です。火を絶やさないよう、どうか定期的に新しい芯を差し込み、そっと灯し続けてください。そこには数字の世界を超えた、けれど数字の世界を裏切らない――確かなリターンが待っているはずです。

深掘り:本紹介

もう少しこの内容を深掘りしたい方向けの本を紹介します。

『心理的安全性 最強の教科書』

“祝う文化”がチームの安心感と生産性を底上げする仕組みを、豊富なケースで解説。誕生日会=「定期配当」がなぜ信頼を呼び込むかを裏づける一冊。

『人的資本経営ストーリーのつくりかた』

上場・未上場問わず必須になった人的資本開示を“物語”として設計する方法論を提示。記事の「配当政策=信頼残高ストーリー」と相性抜群。

『社会関係資本』

ソーシャルキャピタル(社会的つながり)が個人・組織に与える経済効果を体系的に整理。感情的配当の“元本”を学術的に理解できる。

『医療機関のホスピタリティ・マネジメント〔改訂2版〕』

限られたリソースで顧客満足とコスト効率を両立させる“ホスピタリティ会計”。セクション3で触れた「コスパとホスピタリティ最適化」の実践例になる。

『ESG格差 ──沈む日本とグローバル荘園の繁栄』

ESGへの姿勢が“格差”を生むメカニズムを俯瞰。個人レベルのESG投資=誕生日会の意義を、マクロ視点で補強できる。

それでは、またっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20872865&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8225%2F9784492558225_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21349094&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9018%2F9784502509018_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20825956&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4408%2F9784750354408_1_11.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=21135019&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8416%2F9784498048416.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a8f51cc.8bd3607a.3a8f51cd.b02effbd/?me_id=1213310&item_id=20831785&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6355%2F9784296116355_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す